こんにちは 横浜市青葉区 長津田 & 青葉台の長津田アオバ矯正歯科です。

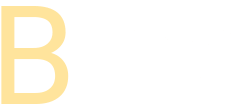

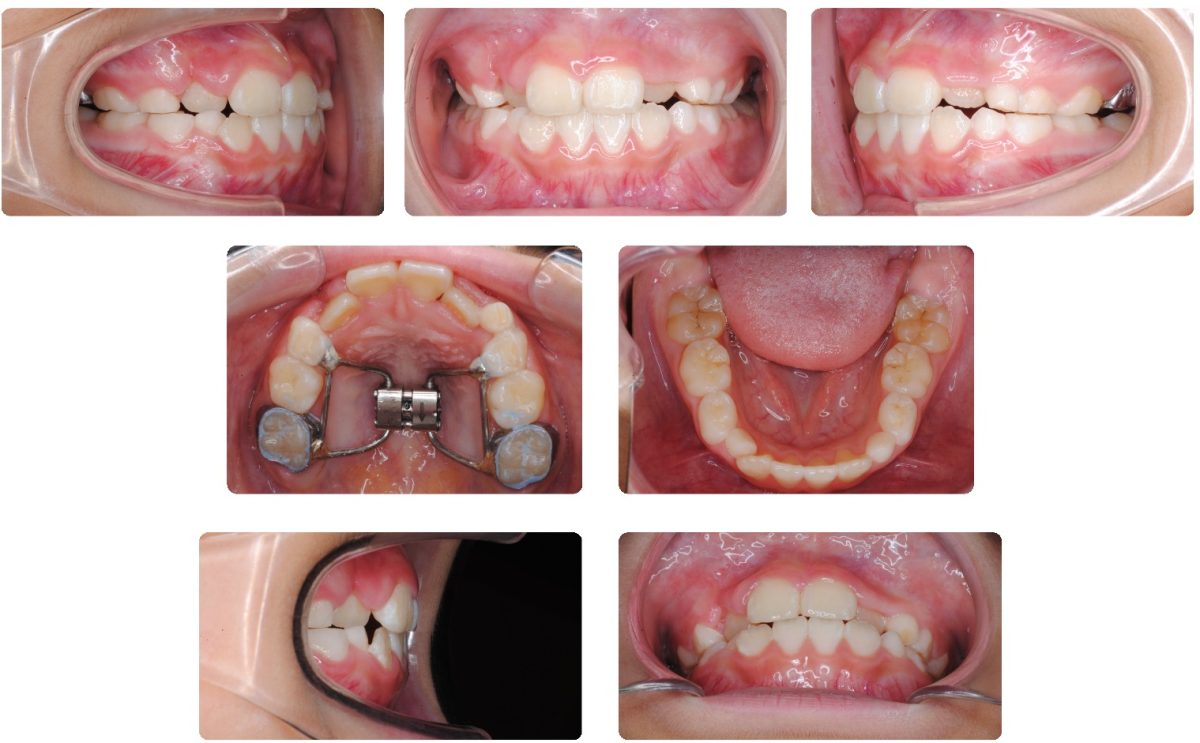

今回は小児の反対咬合の症例です。初診で来院されるほとんどの方は治療開始のタイミングでお悩みになっているのではないでしょうか。

反対咬合は前歯の被さりが反対であるだけではなく、遺伝性の骨格的な反対咬合の場合が多いですのでまずは早めに相談にいらしていただければと思います。

前歯の被さりが反対のままですと上アゴの前方への成長が抑制されてしまいますし、前歯のみの部分的な反対咬合から骨格的な反対咬合に移行してしまう可能性もあります。

特に中顔面(鼻の周囲)の発育を抑制してしまいますので反対咬合の治療開始時期は早めのほうがいいのですが、成長が落ち着くまで長期に至ることが多いですので全体の治療期間は長期に至ることも多いです。

反対咬合は前歯だけでなく側方歯の被さりも側方拡大するなどで早期に改善しておくことが重要です。

前歯の歯並びと被さりが改善されたらこれでおしまい・・ではなくてここからが本当のスタートです。本症例ではこれから側方歯が乳歯から永久歯へと交換が始まります。

乳歯がすべて永久歯に交換しましたが、第二大臼歯の萌出はこれからです。

上顎の第二大臼歯が萌出するころに上顎にワイヤーとブラケットによる治療を開始しました。

上顎にワイヤーを装着してから11カ月経過した状態です。上下顎の歯並びの治療が順調にすすんでおります。

ワイヤーによる治療開始から1年経過、治療開始から6年2カ月で動的治療が終了しました。早期から治療を始めたことでワイヤーによる治療は比較的短期間で終了させることができました。

こんにちは 横浜市青葉区 長津田 & 青葉台の長津田アオバ矯正歯科です。

今回紹介する症例は転居による転院症例です。当院では、遠方からの転居等でやむを得ず転院せざるを得ない場合に限り治療を引き受けております。下記の画像は転院当時の状況です。治療前の初診時よりも難易度がかなり上がっていることも多々あります。

引継ぎで治療を進める場合でも一通り検査と診断を経てから治療を再開しますが、必要に応じて先に応急処置をする場合もあります。本症例では一部の装置の交換などを順次行いました。

上下前歯の被さりが深いため、アンカースクリューを埋入して上顎前歯を上方に圧下しております。

上下顎のスペースもようやく閉じてきました。

治療期間は2年7カ月を要しました。動的な治療終了後に親知らずの抜歯を行っております。

こんにちは 横浜市青葉区 長津田 ⇔ 青葉台の長津田アオバ矯正歯科です。

今回紹介する症例は前歯でものが噛めないとのことで来院されました。

上顎は小臼歯の抜歯を選択して、下顎は小臼歯を非抜歯としました。

開咬の矯正治療ではアンカースクリューを上下顎の左右奥歯に埋入することが多いと思いますが、当院では開咬の治療にアンカースクリューの使用は未だしておりません。その代わりに顎間ゴムの使用に加えましてMFT(舌と飲み込みとトレーニング)を徹底していただいております。

顎間ゴムとMFTをしっかり行っていただければ一カ月の変化はかなりのものです

舌のトレーニングに加えまして正しい飲み込み方を徹底させます。

治療期間は2年0カ月でした。開咬は後戻りのしやすいかみ合わせですのでワイヤーによる治療後でもMFTはずっと継続していただいております。

こんにちは 横浜市青葉区 長津田 ⇔ 青葉台の長津田アオバ矯正歯科です。

今回紹介する症例は口元が出ていて口が閉じにくいことで来院されました。上顎小臼歯抜歯による治療を選択しました。

上下顎ともに叢生(歯並びの乱れ)がほとんどないため、抜歯スペースを最大限利用して口元を下げていく予定です

治療半ばから治療効率を上げるために上顎右側にアンカースクリューを埋入しました。

動的治療期間は2年6カ月でした。

治療後は口元がかなり下がったため口が楽に閉じれるようになったととても喜ばれました。

こんにちは 横浜市青葉区 長津田 & 青葉台の長津田アオバ矯正歯科です。

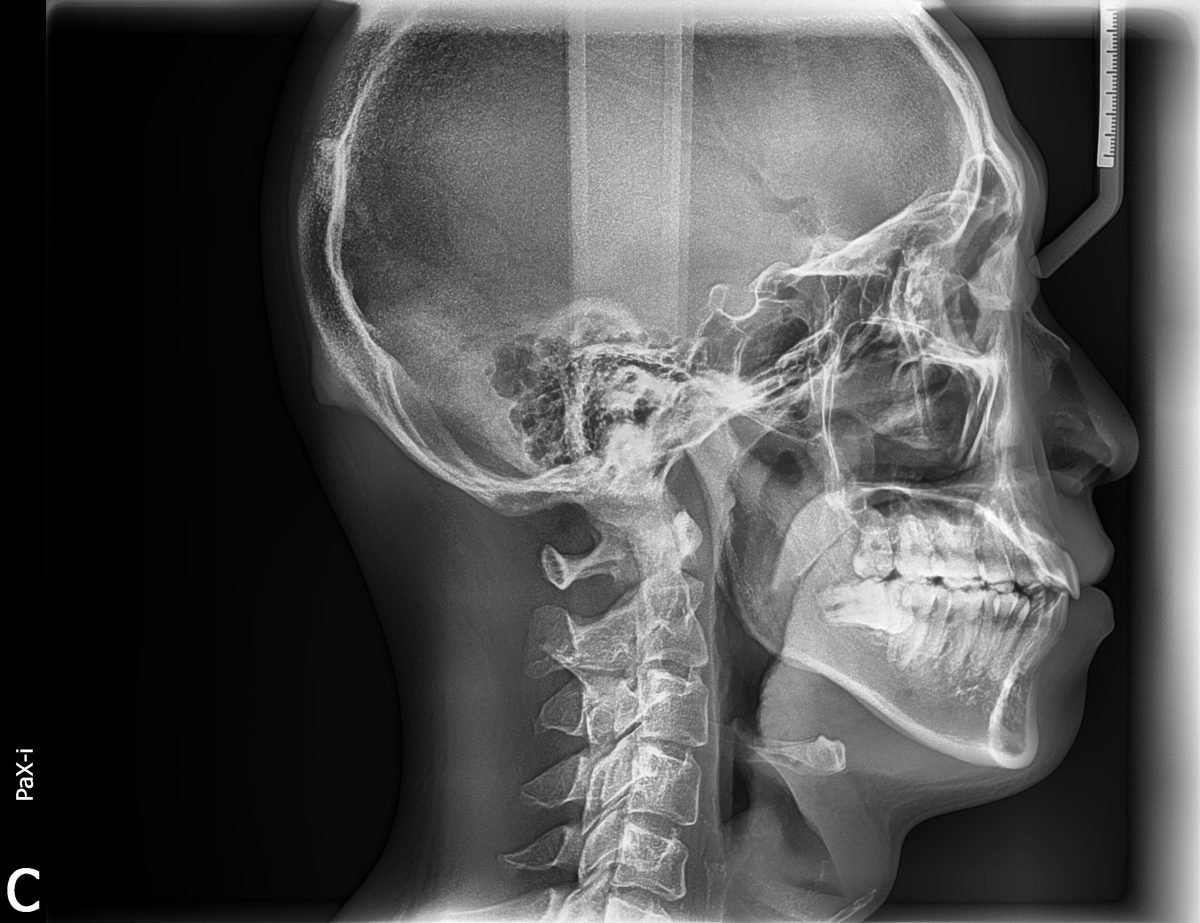

今回紹介する症例は小児の混合歯列期です。 ”下顎の前歯の歯並びがガタガタ” だということで来院されました。

初診時ではほとんどの小児矯正の主訴が前歯に関するものなのですが、この症例では下顎の前歯に加えて下顎の側方歯が殆ど見えない(矢印)ほど全体のかみ合わせが非常に深い(過蓋である)ことがわかります。

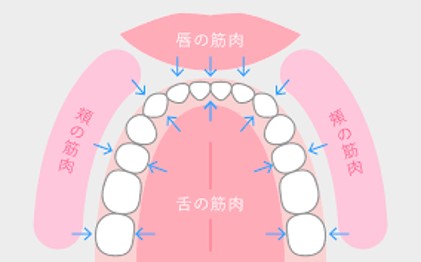

さらには下記の正面写真の矢印で図示しましたように外部から内側へと押されたような上顎骨が独特な形状をしております。下顎を診てみますと歯列が非常に狭くなっており舌が常に上から覆い被さっている状態です。

このように、上顎歯列に関しましては唇と頬の筋肉の力が歯列に非常に強く加わっているため、すぼめられたようになってしまったと考えられます。

そこで診断では歯列形状を保つために必要な内外にかかる唇、頬、舌の筋肉のバランスを整えるべくMFTを併用したマウスピースタイプのトレーナーでの治療からスタートすることにしました。

マウスピースタイプのトレーナー

マウスピースタイプのトレーナー

トレーナー(マウスピース)による治療開始から10カ月経過した状態です。下顎前歯の叢生はかなり改善してきました。

上顎歯列を側方に拡大して前歯のスペースを少しずつ得るように治療をすすめました。

上顎の前歯は一時的にマルチブラケットによる治療で前歯を並べました。装置は装着から6カ月後に除去しました。

治療開始時より4年経過した現在の口腔内です。上下顎ともに第2大臼歯が未萌出ですので、現在はMFTとトレーナーの使用を行いながら第2大臼歯の萌出を待っている状況です。今後、第2大臼歯の萌出位置に異常がある場合にはマルチブラケットによる治療が必要になるかもしれませんが、このまま上下顎すべての第2大臼歯が無事に萌出完了すれば治療終了となります。